|

** Eriko Kusuta's World ** 楠田枝里子公式ホームページ **

|

|

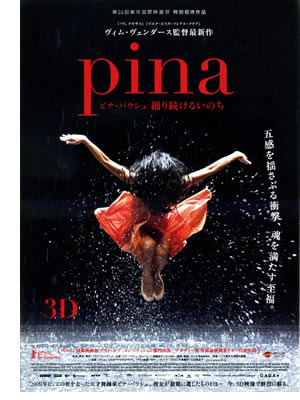

いよいよ2月25日、ヴィム・ヴェンダース監督の「Pina」が公開されます。

いよいよ2月25日、ヴィム・ヴェンダース監督の「Pina」が公開されます。

私の敬愛するピナ・バウシュやダンサーたち、その作品を追ったドキュメンタリー。

3年あまり前に亡くなったピナへのオマージュともいうべき映画です。

それはもう、すばらしかった!!

私は試写室のスクリーンを見つめながら、「ああ、ピナがまた私に会いにきてくれた」と涙しました。

いつのまにか体が動き、ダンサーたちとダンスしていました。

その世界のあまりの美しさに、感嘆の息が出ました。

ピナ・バウシュを知らない人も、知っている人も、私のように偏愛している人も、ひとりでも多くの方にぜひ見ていただきたいと願っています。

映画のプログラムに書いたエッセイを、このページにもリリースしますので、ご覧くださいませ。

2012年2月8日

********************

ピナ・バウシュに会うために

楠田 枝里子

正直に言うと、2年を過ぎてなお、私はピナの死を受け入れることができないでいる。流れてきた音楽に体を揺らし優しく微笑んでいる様子も、抱きしめたときのか細い背中の感触も、私のなかに生々しく残っている。そして未だ折に触れ、「ピナに会いたい」とひとりごちてしまうのだ。

ピナ・バウシュの経歴や制作の詳細については、別ページに解説されるということなので、ここには記さないが、私が始めてピナ作品に触れたのは、1989年。『ネルケン』(カーネーション)という舞台だった。訳も判らず、嵐の只中に殴り倒されるような衝撃を受けた。それまで見たことのない途方もない美しさと怖さが、そこにはあった。私のピナ・バウシュ追っかけの旅が始まった。

『カフェ・ミュラー』をミュンヘンで観たときには、パフォーマンスの間じゅう、溢れる涙を止めることができなかった。私の心の奥底に沈殿していた全ての感情が吸いあげられ、外にほとばしり出た。生まれて初めて味わう開放感だった。

ピナ・バウシュの作品には、人生のありとあらゆる局面がある。人は、パフォーマンスのなかで、もうひとつの現実を生き抜く体験をし、日常の苦しさから救われるのだ。私も例外ではなかった。

やがて、私はピナのファミリーの一員のように迎え入れてもらえるようになった。ほとんど全ての作品を観るために、世界のどこへでも飛んでいった。舞台がはねたあとには、遅い夕食に誘ってもらって、幸せな時間を過ごした。ピナの手にはいつも赤ワイン。他愛のない会話に笑い、作品制作の真剣なやりとりに心ときめかせた。ピナがヨーロッパ演劇賞を受賞したとき、セレモニーの行なわれたイタリア、タオルミーナには、私もゲスト・スピーカーとして招かれ、刺激的な夢のなかに漂った。

忘れがたいピナとの交流をまとめ、拙著『ピナ・バウシュ中毒』(河出書房新社)を上梓できたのも、ピナやダンサーたち、衣装デザインのマリオンや舞台美術家ペーター・パプストらが全面的に協力してくれたおかげだ。

ピナ・バウシュのダンス・フェスティバルでは、ウィリアム・フォーサイスやマッツ・エック、シルヴィ・ギエム、カエターノ・ヴェローゾ、ヨージ・ヤマモト、山海塾など、世界中からピナを愛するアーティストがヴッパータールに駆けつけ、連日連夜フォーマンスやコンサートを繰り広げた。ピナは舞踊界だけでなく、芸術の数多の領域に大きな影響を与え続けてきたのだ。

ああ、なにもかもが、珠玉の想い出ばかりだ。そんな至福の日々が永遠に失われてしまったなんて、どうして信じられよう。

解決しようのない大きな喪失感を抱えて、私は試写室へと向かった。そして、ヴェンダースの映画を見て、「ピナに再会した」という喜びと興奮に、体が熱くなった。

まるで劇場にいてステージを見ているかのような臨場感。在りし日のピナの姿が、随所に巧みに織り込まれ、胸の詰まる思いだ。

土や水や岩、花など、ピナは自然界にあるものを舞台に満たし、そのなかでダンサーたちを踊らせ、観客をあっと驚かせたのだが、ヴェンダースは逆にダンサーをヴッパータールの町や自然の風景のなかに連れ出し、そこでパフォーマンスを展開させた。『アーリエン』の舞台装置のカバを川に移し、ジョーアンとからませたのは、なんと斬新で愉快なアイデアだろう。ルッツを先頭に列をなし、風の吹きすさぶ高台を行進するダンスシーンは、圧巻だ。

ピナは、その作品のなかに、今も生きている。ピナ・バウシュに会うために、劇場に、そして映画館に、私はまた足を運ぶだろう。

|

|

| |